Les Copains d’la neuille (3/4)

Dans la mémoire de Lipowski

Troisième épisode de cette série autour de Maurice Frot, écrivain et homme libertaire, où l’on va ce coup ci aborder littérature et grand banditisme.

Pour illustrer les difficultés de l’écrivain en général, et de Maurice Frot en particulier, il me revient cette rencontre qu’il fait un beau soir au restaurant la Coupole à Montparnasse. On est en 1979 et Maurice a rendez-vous avec je ne sais qui dans ce resto, alors que Françoise Verny y dîne avec des plumitifs.

« Oh Maurice ! » s’exclame Françoise en voyant la haute stature de Maurice traçant au sein des travées du restaurant. Brisé dans son élan, Maurice vient faire la bise à Françoise.

Qui est Françoise Verny ? me direz-vous. Dans ses années 70-80, c’est une papesse dans les milieux de l’édition. Directrice littéraire chez Grasset pendant 18 ans, puis éminence grise de Gallimard, cette écrivaine-ogresse qui n’est pas, loin de là, un parangon de beauté, elle a la tronche d’un Lucien Bodart version femme, est un personnage incontournable de l’édition, sa grande gueule et son talent de tête chercheuse la faisant craindre et/ou respecter de tous.

Qui est Françoise Verny ? me direz-vous. Dans ses années 70-80, c’est une papesse dans les milieux de l’édition. Directrice littéraire chez Grasset pendant 18 ans, puis éminence grise de Gallimard, cette écrivaine-ogresse qui n’est pas, loin de là, un parangon de beauté, elle a la tronche d’un Lucien Bodart version femme, est un personnage incontournable de l’édition, sa grande gueule et son talent de tête chercheuse la faisant craindre et/ou respecter de tous.

Françoise apostrophe sa tablée : « Mesdames, Messieurs, dit-elle en montrant Maurice planté devant eux, j’ai l’honneur de vous présenter un con ! » Malaise des convives autour de la table qui redoutent je ne sais quel esclandre dont peut être capable la papesse. « Pourquoi un con ? poursuit Verny après le temps nécessaire à ce que s’installe le suspens, car ce type a un putain de talent d’écrivain, et c’est un con… vu qu’il n’écrit pas ! »

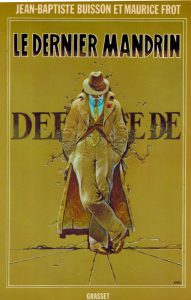

Au lendemain de cette affaire, Maurice me racontera ce jugement sans appel et à double détente ; ça l’avait flatté, venant d’une personnalité faisant la pluie et le beau temps dans le landerneau littéraire, et en même temps crucifié car appuyant du doigt où ça fait mal, ses propres stigmates, en l’occurrence le fait qu’il n’écrivait plus. Son dernier bouquin remontait à 77, édité chez Grasset donc encadré par Françoise Verny, et s’appelait Le Dernier Mandrin. Étonnante aventure que cet ouvrage, on va y venir.

Pourquoi n’écrit-il plus ? Au-delà de l’ordinaire masochisme qui consiste à remplir une page épouvantablement blanche, au départ, de lignes noires à l’arrivée, il y a cette vie au quotidien où le boucher ne comprendrait pas qu’on ne lui paye pas le steak qu’on lui achète. En clair, il faut bouffer, et 95 % des écrivains sont payés pour savoir que la littérature ne paye pas. Ça peut te rembourser en ego, encore que c’est même pas sûr. On m’opposera qu’il reste quand même 5% de la troupe qui en bouffe. Certes, mais l’alimentaire et l’éventuelle gloire qui trouve ce faible pourcentage ne règlent pas tout et peuvent même être un nouveau piège. Dérivons un instant dans une réflexion sur l’art et, pour se faire, appelons-en à Balzac, un type qui sait assez bien de quoi i’cause. Dans La Cousine Bette, notre Balzac a deux pages superbes sur la Création, avec un grand C. Il y juge son personnage Wencelas Steinbock mais, c’est clair entre les lignes, il parle aussi de lui et de la difficulté d’écrire. Pour expliciter la citation qui suit, Wencelas, sculpteur talentueux mais sans rigueur, se laisse aller à la mollesse dès qu’il ressent les premiers souffles d’une gloire prometteuse, et rêve l’œuvre qu’il doit faire en lieu et place de l’exécuter, tout simplement. Balzac met ici le doigt sur le putain de fossé qui s’ouvre entre Conception et Exécution, entre le rêve et sa concrétisation. Mon cher Honoré, je vous passe la parole, mais faites-nous ça court, on a une histoire à poursuivre.

« Le travail moral, la chasse dans les hautes régions de l’intelligence, est un des plus grands efforts de l’homme. Ce qui doit mériter la gloire dans l’art, car il faut comprendre sous ce mot toutes les créations de la pensée, c’est surtout le courage, un courage dont le vulgaire ne se doute pas, et qui peut-être est expliqué pour la première fois ici.

« Le travail moral, la chasse dans les hautes régions de l’intelligence, est un des plus grands efforts de l’homme. Ce qui doit mériter la gloire dans l’art, car il faut comprendre sous ce mot toutes les créations de la pensée, c’est surtout le courage, un courage dont le vulgaire ne se doute pas, et qui peut-être est expliqué pour la première fois ici.

Penser, rêver, concevoir de belles œuvres est une occupation délicieuse. C’est fumer des cigares enchantés, c’est mener la vie de la courtisane occupée à sa fantaisie. L’œuvre apparaît alors dans la grâce de l’enfance, dans la joie folle de la génération, avec les couleurs embaumées de la fleur et les sucs rapides du fruit dégusté par avance. Telle est la conception et ses plaisirs. […] Cette faculté, tous les artistes et les écrivains la possèdent. Mais produire ! mais accoucher ! mais élever laborieusement l’enfant, le coucher gorgé de lait tous les soirs, l’embrasser tous les matins avec le cœur inépuisé de la mère, le lécher sale, le vêtir cent fois des plus belles jaquettes qu’il déchire incessamment ; mais ne pas se rebuter des convulsions de cette folle vie et en faire le chef-d’œuvre animé qui parle à tous les regards en sculpture, à toutes les intelligences en littérature, à tous les souvenirs en peinture, à tous les cœurs en musique, c’est l’exécution et ses travaux. La main doit s’avancer à tout moment, prête à tout moment à obéir à la tête. Or, la tête n’a pas plus les dispositions créatrices à commandement, que l’amour n’est continu.

Cette habitude de la création, […] cette maternité cérébrale si difficile à conquérir, se perd avec une facilité prodigieuse. L’inspiration, c’est l’occasion du génie. Elle court, non pas sur un rasoir, elle est dans les airs et s’envole avec la défiance des corbeaux, elle n’a pas d’écharpe par où le poète la puisse prendre, sa chevelure est une flamme, elle se sauve comme ces beaux flamants blancs et roses, le désespoir des chasseurs. Aussi le travail est-il une lutte lassante que redoutent et que chérissent les belles et puissantes organisations, qui souvent s’y brisent. Un grand poète de ce temps-ci disait en parlant de ce labeur effrayant : « Je m’y mets avec désespoir et je le quitte avec chagrin. »

Que les ignorants le sachent ! Si l’artiste ne se précipite pas dans son œuvre, comme Curtius dans le gouffre, comme le soldat dans la redoute, sans réfléchir ; et si, dans ce cratère, il ne travaille pas comme le mineur enfoui sous un éboulement ; s’il contemple, enfin, les difficultés au lieu de les vaincre une à une, à l’exemple de ces amoureux des féeries, qui, pour obtenir leurs princesses, combattaient des enchantements renaissants, l’œuvre reste inachevée, elle périt au fond de l’atelier, où la production devient impossible, et l’artiste assiste au suicide de son talent. »

Merci Honoré, c’était très bien, bien mieux que je ne saurais dire, mais retournez maintenant à votre Père-Lachaise, nous ne manquerons pas d’aller vous y fleurir en passant voir Desproges.

Si Maurice Frot connaît, comme tout artiste, les affres de cette Création qui s’angoissent à mettre en phase la réalisation d’une œuvre avec le rêve qui la précède, il n’est toutefois pas un mou façon Wencelas Steinbock. Il a, comme tout le monde et tout simplement, la nécessité de bouffer, de payer son loyer, bref toutes ces choses incompréhensibles pour ceux qui sont nés coiffés, et que ce simple exercice du commun des mortels lui suce toute l’énergie indispensable à performer l’œuvre que son talent mérite. Dans cette condamnation que lui adresse, abrupte, Françoise Verny, il a les circonstances atténuantes. Celles de tout le monde, au fond.

Dans le premier épisode consacré à Maurice Frot, on évoquait son bouquin Le Dernier Mandrin, passionnante histoire dont je vais maintenant vous faire les coulisses. Il convient d’abord de préciser qu’on n’y retrouve pas — par moment si, mais pas vraiment — le style d’écriture, célinien, de Maurice. En effet, Le Dernier Mandrin est un ouvrage biographique qui émane d’une commande de la maison Grasset. Pour cette bio, Maurice délaisse sa plume habituelle pour revenir à une prose plus académique, mais ce classicisme ne lui soustrait pas son talent, ce bouquin se lit comme un polar historique et possède jusqu’au bout le souffle du grand écrivain qu’est notre bonhomme.

La couverture du Dernier Mandrin signée par un pur génie du dessin, non pardon, de la peinture !

Jean Giraud dit Moebius.

On se doit de commencer par un flash-back, et donc on remonte au début de 1976 où débarque chez Grasset un drôle de petit vieux, 81 ans, Jean-Baptiste Buisson. A cet âge, il a définitivement la tête de Charles Vanel, la tête d’un gars qu’a priori on a la prudence de ne pas contredire, pour peu qu’on ne soit pas d’accord avec lui. Et on a sérieusement raison car, si l’on se renseigne sur lui, on saisit vite que cet apparent pépé peut encore être la dangerosité même.

Jean-Baptiste Buisson

Qui est Jean-Baptiste Buisson ? C’est juste le frère, et complice, d’Émile Buisson, un personnage classifié comme Ennemi public des années 50, que Mesrine, à côté, c’est un enfant de chœur (ayant d’ailleurs servi la messe, comme moi, dans un pensionnat tout à fait catholique, le même que moi, j’ai nommé le collège oratorien de Juilly).

Émile Buisson

Si Mimile Buisson finit sur la guillotine en 1956, son frère Jean-Baptiste, surnom Le Nuss dans le milieu, échappe au même sort mais totalise quand même 40 ans de taule quand il en sort, en 69, gracié par de Gaulle.

Le Nuss lors de sa énième arrestation en 1952

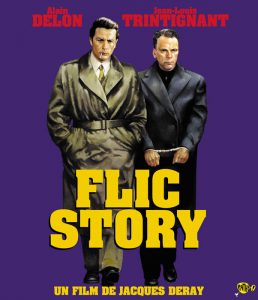

Tout va bien alors dans la vie de ce retraité du grand banditisme ; interdit de séjour dans le département du Rhône comme bon nombre de ces anciens frères d’armes, il vit des jours paisibles en frontière du département, à Reyrieux, dans la petite maison de sa sœur, une péripatéticienne retraitée elle aussi du turbin. Tout va bien, disais-je, jusqu’à la sortie en librairie du bouquin de Roger Borniche Flic Story (Éditions Fayard, 1973). Flic Story relate la longue course-poursuite entre l’ancien flic Borniche et l’Ennemi Numéro 1 précité, Émile Buisson, et ce jusqu’à son arrestation dont s’ensuivront procès et, au final, couperet de la Veuve.

Son frangin, Jean-Baptiste-Le-Nuss, s’étrangle de colère en lisant ce bouquin qui, selon lui, ne raconte pas la vraie bonne histoire. Il commence à graisser les flingues qu’il doit planquer dans le grenier de sa soeur, histoire d’aller mettre du plomb dans la tête à Borniche, quand ses camarades pégriots le calment, le ramènent à la raison, lui disent que 40 ans de gnouf, c’est pas mal, et qu’à son âge il ne va pas se remettre un meurtre sur la conscience dont le seul intérêt, outre sa vengeance expéditive, serait de le faire entrer au Livre Guiness des Records à la rubrique internement.

Manque de pot, de la poudre vient s’ajouter dans les calibres du Nuss quand ce livre fait un malheur en librairie puis, comme tout best-seller ravivant une affaire qui fit couler beaucoup d’encre 20 ans plus tôt, suscite l’intérêt de la production cinématographique. En 1975, sort le film éponyme, casting Jean-Louis Trintignant pour Émile Buisson, Alain Delon jouant Borniche et André Pousse entrant dans la peau de son propre personnage : Le Nuss.

Inutile de préciser que, payant sa place, Jean-Baptiste compte parmi les tous premiers spectateurs du film Flic Story. Critique de cinéma sur le tard, l’œuvre lui est insupportable, « C’est rien que des conneries tout ça ! tournées par des enculés… » et il rentre chez lui pour à nouveau graisser l’artillerie, les cibles étant désormais, outre Roger Borniche, Delon, Trintignant et, dans l’élan, pourquoi pas Jacques Deray, le réalisateur. Là encore, intervention de la pègre pour tenter de calmer le jeu. Mais elle commence à manquer d’arguments tellement le vieux est remonté.

Inutile de préciser que, payant sa place, Jean-Baptiste compte parmi les tous premiers spectateurs du film Flic Story. Critique de cinéma sur le tard, l’œuvre lui est insupportable, « C’est rien que des conneries tout ça ! tournées par des enculés… » et il rentre chez lui pour à nouveau graisser l’artillerie, les cibles étant désormais, outre Roger Borniche, Delon, Trintignant et, dans l’élan, pourquoi pas Jacques Deray, le réalisateur. Là encore, intervention de la pègre pour tenter de calmer le jeu. Mais elle commence à manquer d’arguments tellement le vieux est remonté.

Pour illustrer combien ce type a la tête près du bonnet, ou de la casquette, il convient de rappeler que, bien des années plus tôt, Jean-Baptiste avait collé deux balles dans la tête d’un mec, dans un bistrot, uniquement parce que ledit mec avait manqué à la mémoire de son frère. Tranquille hein… Le type avait bavé, au comptoir, Jean-Baptiste était sorti, calme, avait rejoint sa bagnole pour prendre ses flingues, et était revenu dans le clandé, paf, paf. Rien que sur le dégoisement d’un probablement ivrogne. Alors sur un film complet ne reflétant pas, selon sa mémoire, la réalité, je vous dis pas comme la cause était entendue. Paf Paf.

Intervient alors Auguste Le Breton, illustre romancier du milieu, un type dont la jeunesse flirta sérieusement avec les voyous mais qui par la suite préféra convoler avec la littérature, noire. Tant mieux pour elle qui y gagna de beaux enfants.

Auguste Le Breton

Le Breton connaît Le Nuss depuis toujours, et ayant fait le voyage pègre-littérature, aller mais pas retour, il entend faire profiter le vieux de son expérience : « Arrête, le Nuss, tu vas pas aller flinguer tout le septième art et son banc ! Tu ferais mieux de faire comme Borniche, d’écrire tes mémoires, la réponse du loup à la bergère ! »

Le Breton met alors Le Nuss en relation avec Constantin Melnik. Ancien du SDECE (ex-service de contre-espionnage français) reconverti en écrivain-éditeur, Melnik est lié au succès de Flic Story et connaît bien Françoise Verny, celle là même évoquée en début d’article. Et c’est ainsi que, de fil en aiguille, Jean-Baptiste Buisson pousse un beau matin l’illustre porte de la maison Grasset, épargnant en cela deux de nos stars, Trintignant et Delon n’ont jamais su en effet à quel point la balle était passée près.

Après le succès de Flic Story, Grasset flaire là l’odeur d’un nouveau coup d’édition mais une fois que t’as escompté un gros chiffre de vente sur un bouquin, reste à régler un détail en amont, faut juste l’écrire. Dès la première réu avec Jean-Baptiste, Grasset comprend que si Le Nuss a conservé toute sa tête et une sacrée mémoire, il n’a en revanche jamais aligné une ligne, bien trop occupé à aligner autre chose. Il faut donc lui trouver un auteur. A partir de là commence un casting qui va s’étendre sur quatre écrivains, avec à chaque fois le même scénar : ils envoient un candidat auprès du Nuss, le gars revient chez Grasset en disant : « Super, le feeling est passé », sauf qu’en parallèle ils ont reçus un appel du Jean-Baptiste disant en substance : « C’est quoi le pédé que vous m’avez envoyé !? Je raconte pas ma vie à une fiotte ! » Et ça trois fois de suite, avec sûrement des variantes, homophobes ou pas, dans le réquisitoire de l’ex-truand. Grasset se retrouve donc planté avec ces fins de non-recevoir, jusqu’au jour où quelqu’un du staff avance : « Et Maurice Frot… ? »

Contacté, Maurice tombe des nues : « Mais c’est que j’’y connais rien, moi, à la pègre…

— Certes, mais l’humain, tu connais, et c’est l’homme, ici, qui nous intéresse. »

Maurice, en mal d’écriture depuis 1969, année de parution de son Nibergue (Gallimard), trouve dans cette étonnante proposition l’occasion de se recoller à la page blanche et il accepte, pour voir, le dej’ qu’on lui organise à La Coupole. Toujours La Coupole, à croire qu’il n’y a qu’un seul resto d’éditeurs à Paris. Entre l’anarchiste violent qu’est Le Nuss – adepte, à sa façon, de la récupération individuelle prônée par les anars – et le libertarisme joyeux de Maurice, la mayonnaise prend entre deux langoustines, et l’affaire est entendue au café-liqueur. « Avec ce gars là, c’est quand on veut ! » annonce le pépé à un Grasset soulagé.

À partir de là vont s’enchaîner des semaines durant, dans la petite maison de Frot à Château-Landon, des entretiens sauvegardés au magnéto. Maurice tombe en empathie avec ce hors-la-loi, tout en étant déchiré, consterné, bouleversé dans son for intérieur par l’amoralité de ce qu’il entend, le pire étant les meurtres carrément gratuits que ce type raconte sans l’ombre apparente d’un regret ; je pense notamment à l’histoire de ce pauvre chinois, dans le port de Shanghai, qui se prend une balle dans la tête en croisant Jean-Baptiste Buisson, juste parce que ce dernier voulait prouver à la compagne qui lui donnait le bras qu’il était un homme, selon la terminologie virile du milieu…

Quelques jours avant d’attaquer la rédaction proprement dite de cet ouvrage (il n’en est pas le nègre, il le cosigne en auteur avec Jean-Baptiste Buisson), Maurice s’ouvre à moi de ses états d’âmes. « Il te raconte des trucs incroyables, aventureux ou épouvantables. C’est des loups, ces mecs là, faut pas se tromper. En même temps, tu as là un authentique historique du pourquoi et comment se développe la pègre en France… Une épopée humaine qui va bien au-delà de la fiction.

— Hum, hum, et à propos, comment vas-tu gérer le récit ?

— Comment ça ?

— Ouais, tu joues ça à la première personne, le Je te mettant à sa place ; à la seconde, le Tu du dialogue ; à la troisième personne, au Il de la fiction ?

— Arrête ! Tu me poses là une méchante question qui me turlupine depuis un moment… et à laquelle je n’ai toujours pas trouvé de réponse. Ça me réveille la nuit tu sais… un peu comme le Capitaine Haddock à qui un couillon demande s’il dort avec la barbe au-dessus ou en-dessous des draps. A partir de là, Haddock, qui ne s’est jamais posé la question, n’en dort plus car confronté au problème.

— Donc je suis le couillon du Capitaine. »

— C’est ça… Avec Le Nuss, Jean-Pierre, je me retrouve dépositaire de secrets dont je me passerais bien. On bosse dans mon jardin de Château-Landon. Tu vois comment elle est ma cabane, adossée à un mur donnant sur une ruelle où circule quand même du monde ? Je flippe de ce que les passants pourraient entendre… Avec lui, en effet, on passe en revue tout ce qui est catalogué en casses du siècle. L’autre jour, j’évoque le fameux casse, récent, de la poste de Strasbourg. Il me dit : « Arrête ton magnéto ». J’arrête l’engin, et là il me déballe tout, le montage du coup, son déroulé, et bien sûr les noms des voyous qui l’ont fait. Du coup je sais tout sur une affaire dont l’enquête occupe toujours les flics ; ils ont chopé les gars, oui, le Gang des Lyonnais, mais ils n’ont en fait aucune preuve. »

J’avais bien fait de poser la question sur l’axe de rédaction, Maurice en effet ne le résoudra pas mais, au contraire, va jouer avec. Si vous avez l’opportunité de lire son Dernier Mandrin (on le trouve, d’occase, sur Internet, éditions Grasset), outre l’aventure invraisemblable des frères Buisson, vous y découvrirez une sociologique histoire de la pègre et constaterez que Maurice utilise tour à tour les trois potentialités : le Je narratif, le Tu de l’entretien, le Il du roman. Avec le talent de conteur de Maurice, ça donne un scénario de biopic, comme on dit maintenant, qui mériterait bien un nouveau film : Voyou Story.

Fin de la troisième partie ; dans la quatrième et dernière, on retrouvera Jean-Baptiste Buisson, à la télé, au côté d’un Petit Papa Noël, et oui ; un extrait du roman Histoire à vous couper l’envie d’être pauvre de votre serviteur, où l’on découvre comment j’ai refusé d’être riche ; comment Maurice Frot rate le tout premier Printemps de Bourges qu’il a pourtant concouru à mettre sur pieds et enfin le remake un peu dur de Seul au monde où Maurice Frot joue les Robinson Crusoé sans son vendredi.

A retrouver le webroman «Otium», de Jean-Pierre de Lipowski, ou, selon les dires de l’auteur, il raconte «sa vie, son œuvre, ses ongles cassés», avec force photos, archives son et vidéos et, accessoirement, humour.

A retrouver le webroman «Otium», de Jean-Pierre de Lipowski, ou, selon les dires de l’auteur, il raconte «sa vie, son œuvre, ses ongles cassés», avec force photos, archives son et vidéos et, accessoirement, humour.

Liens: webroman de J-P Lipowski

Par Jean-Pierre de Lipowski

Insoumis, affranchis-toi

Cher Insoumis, dernièrement tu as entendu, la tête de liste pour La France Insoumise aux élections européennes, Manon Aubry, déclarer : « on ne peut pas faire l’union à gauche sans Mélenchon » en...

L’attrait du vide

Comment comprendre les violences grandissantes? Comment ne pas subir sans rien faire? Comment effacer les images sanguinolentes sans rien dire? Comment ne pas confondre les victimes et les...

Le mépris

Avez-vous entendu parler de « Coquelicots TV » ? Voici le désopilant surnom choisi par le candidat Bardella aux européennes pour désigner la chaîne Public Sénat. Le jeune président du...